É estranho.

Nós temos nossos próprios filhos,

mas foi você que fez mais por nós,

e você nem mesmo é nossa parente.

Nós temos nossos próprios filhos,

mas foi você que fez mais por nós,

e você nem mesmo é nossa parente.

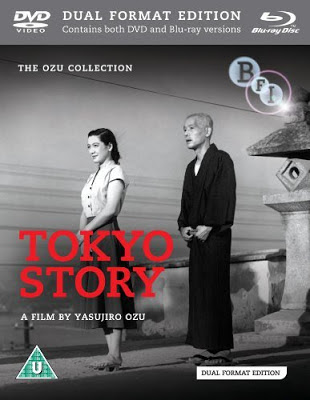

Shukishi Hirayama, personagem de "Era uma vez em Tóquio" (1953),

do diretor Yasujiro Ozu.

do diretor Yasujiro Ozu.

O eu-soberano irresponsável e a decrepitude do corpo

Um dos principais problemas da humanidade é a sua incapacidade de observar a vida desde a perspectiva de outrem. O rico não se solidariza com o pobre, porque não é capaz de experienciar a privação existencial que advém da pobreza. O homem machista que subjuga a mulher não percebe o quão humilhante é ser subjugado. O mandante que contrata o assassino ignora as consequências dolorosas do homicídio para os familiares da vítima. O político corrupto que desvia o dinheiro da merenda escolar não atenta para a dor de uma criança com fome.

Esses são apenas alguns retratos das muitas vezes em que as relações sociais apresentam-se conflituosas. São conflitos que se agravam à medida que mais se evidencia a inidoneidade dos seres humanos em projetar o eu-próprio na esfera de uma existência conjunta, co-partilhada - o eu que não pertence exclusivamente ao meu próprio eu, o eu que se estende ao outro. Não sou ingênuo e sei que há raízes plúrimas na conflituosidade social (a dicotomia de interesses que opõe pobres e ricos contém, por exemplo, um inegável componente econômico). Mas as observações que estou a frisar decorrem de um mergulho no eu desde uma ponto de vista predominantemente filosófico, metafísico até.

Sendo assim, talvez o aspecto mais visível da identidade de um eu-soberano, que se considera irresponsável pelo outro, dê-se em relação à velhice. Na decrepitude do corpo, os ossos fragilizam-se, a energia falece, o ânimo desmaia. A beleza esvai-se como brisa noturna, e as rugas tomam o lugar do que outrora se considerou belo. O tempo passa não como um carro veloz, mas como uma bigorna pesada: ela deita sobre o peito altaneiro e o estrebucha, ano a ano, mês a mês, dia a dia. O sopro forte dos zéfiros joviais se enfraquece até que se torna um canto cada vez mais distante, como o apelo de um pássaro longínquo cujo viço da penugem vai esmaecendo conforme nos aproximamos. Agarramo-lo, então ele se transforma; não é mais uma ave rara e bonita; é um jumento arisco que reluta em carregar-nos; a queda do corcovo é a morte.

Portanto, o ser humano precisa de ajuda ao envelhecer, porque é quando mais se fragiliza. Os antigos romanos, guerreiros adeptos do vigor, sabiam disso. Pessimistas, advertiam num conhecido adágio: a velhice é a pior das doenças. Recuperei-o propositalmente para encimar o meu escrito, pois ele escancara a realidade difícil que o discurso politicamente correto quer a todo custo esconder com expressões ora polidas ("terceira idade"), ora absolutamente patéticas ("melhor idade"). Nem se me acuse de ineditismo na observação das consequências ruins do envelhecimento e do emprego franco e direto da palavra velhice. A literatura é pródiga em afirmar o contrário. Já na Roma Antiga, por exemplo, o poeta Virgílio, na sua celebérrima epopeia Eneida, deu voz, no nono canto, ao queixume da mãe do jovem guerreiro Euríalo, desamparada ao ver seu filho morrer na guerra, tomada por uma dor materna eloquente:

No século XIX, sobre o mesmo assunto, Machado de Assis escrevia com a conhecida tinta irônica da sua pena a respeito de Virgília, a paixão de juventude do protagonista de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881):

Mais adiante, o escritor brasileiro descreve a "ruína" Virgília pelos olhos de um Brás Cubas abnegado em seu leito de morte:

Portanto, não há nenhuma novidade - nem mesmo lexical - em empregar o termo velhice para referir-se ao "estado ou condição de velho". Exceto, é claro, pelo desafio ao discurso politicamente correto do "todos e todas", que quer, pateticamente, promover inclusão social pela obliteração do gênero de linguagem.

Atravessando o umbral da decrepidez

Mas, ao contrário do que possa supor um intérprete apressado, o meu texto não visa a fomentar discursos discriminatórios. Muito pelo contrário. É exatamente uma percepção realista dos efeitos cruéis do envelhecimento que legitima o tratamento privilegiado que se deve dar ao idoso. Há necessidade de que se proteja especialmente aqueles que, já caminhando a passos largos para o encontro fatal com a morte, tanta contribuição deram à sua comunidade.

Na verdade, creio seja possível afirmar que o grau de amadurecimento democrático de uma sociedade está diretamente relacionado ao grau de respeito que se confere aos mais velhos, isto é, pessoas das quais o tempo subtraiu a força da juventude, mas não a sabedoria, muito menos a dignidade. Por conseguinte, é preciso respeitá-los e valorizá-los como seres humanos merecedores de uma proteção especial, seja porque representam o ideal cíclico de uma solidariedade intergeracional, seja porque todos os seres humanos presumidamente hão de atravessar o umbral da decrepidez.

Essas observações acerca do envelhecimento não são desapropositadas. Escrevi-as com a intenção manifesta de evidenciar o dilema existencial que atravessa aquele que se afasta da juventude, aproximando-se da morte. Não é comum alguém ter coragem de enfrentar o assunto. Falar de morte abertamente, como um processo necessário para a compreensão ontológica do ser, conduz ao terreno perigoso da metafísica, no qual é comum se confundir reflexão filosófica com morbideza barata, quando não condenar o pensador ao ostracismo da opinião. A situação é complexa. A maioria das pessoas recusa-se a pensar sobre um destino fatal como parte natural da vida. Além disso, há ainda o problema de descrever a relação do eu com a morte como parte do conhecimento de uma experiência, o que dificulta até mesmo a proposta de uma ética da alteridade, como bem observou o filósofo francês Emmanuel Lévinas em God, Death, and Time (2000, p. 19):

A centralidade filosófica, no sentido de uma possibilidade ontológica, do ato de morrer encontra-se ainda na obra de Martin Heidegger. Em Ser e Tempo (1927), o filósofo alemão procurou articular a existência humana (o Dasein, i.e., o ser-aí) derredor da identificação do seu existir inautêntico (pura faticidade, generatriz da ruína da vida). É quando Heidegger nota que o eu individual do homem está a ser esmagado cotidianamente, subtraindo sua capacidade de transcedência, isto é, de atribuir um sentido ao próprio ser. O homem preso ao cotidiano de uma existência inautêntica é, assim, um ser que vive ao reboque das vicissitudes, que se deixa convencer por credos que não são seus, que se deixa manipular com facilidade pelos outros. É, enfim, um ser-para-a-morte.

Por todos esses motivos, apesar de polêmico, o tema da morte e das consequências do envelhecimento definitivamente precisa ser pensado.

Yasujiro Ozu: o gênio do anticinema

É nesse contexto que se apresenta o filme Era uma vez em Tóquio (Tokyo monogatari, Japão, 1953). Trata-se da obra mais conhecida do diretor japonês Yasujiro Ozu - indiscutivelmente um dos maiores cineastas do século XX. No enredo, o espectador acompanha a saga do casal Shukishi Hirayama (Chishû Ryû) e Tomi Hirayama (Chieko Higashiyama). Eles são idosos e moram numa vila rural no interior do Japão com a sua filha caçula Kyoko (Kyoko Kagawa). Decidem, então, visitar os outros filhos, adultos e independentes, na capital Tóquio.

Com esse enredo simples, Ozu mostra o seu desapreço pelos filmes hollywoodianos grandiloquentes. Não há exageros na narrativa de Era uma vez em Tóquio. Toda a trama há de fluir como flui a vida, constante, meticulosa, detalhista. Por isso, a primeira impressão que se tem ao assistir ao filme é a de lentidão. É possível mesmo que se trate do filme mais lento da história: de tão acentuada, ela chega a ser incômoda - decerto irritante ao público acostumado à lógica do blockbuster-videoclipe-de-final-de-semana produzido em Hollywood. As cenas passam, assim, muito devagar. A câmera está quase sempre em um ângulo baixo, imóvel, a capturar uma imagem parada como um retrato, como se aquele que assiste ao filme fosse parte de um desenho demorado. Os enquadramentos não são muitos, e a direção dos atores visivelmente não exige que eles externem emoções de uma maneira acentuada, enérgica. A percepção é de um aprofundamento absoluto na narrativa cinematográfica, uma circunstância tão rara de se encontrar hoje em dia que me arrisco a dizer que boa parte do público nunca experimentou. São características como essas que levaram Kiju Yoshida (2003) a afirmar que Ozu emprega uma espécie de técnica de anticinema, no sentido de que desconstrói o modelo narrativo típico do cinema dos Estados Unidos da América, com suas histórias grandiosas, interpretações exageradas, por vezes até caricaturescas, direcionadas à manipulação de emoções da audiência.

Em Era uma vez em Tóquio, proporcionalmente à vagarosidade das cenas, os diálogos são pausados e sucintos. Há uma notória despreocupação do diretor em emular climas de tensão dialogal para "prender" a atenção do público - ou mesmo explicar ponto a ponto o que acontece na tela. Para Ozu, importante não é o suspense do que está por vir, mas sim o que está acontecendo. Ou melhor: o que já aconteceu. Suas personagens são ineptas em compreender o presente, que só adquire significância quando convertido em um passado resignante, do qual a ninguém é dado escapar.

Viagem a Tóquio: a história da geografia de ausências de um melodrama familiar japonês

A viagem à Tóquio é o mote de um drama familiar que se descostura na tela conforme se nota o impacto causado pela chegada do casal Hirayama. De início, os velhos se hospedam na casa do primogênito Koichi (So Yamamura), que é médico e tem dois filhos com a esposa Fumiko (Kuniko Miyake). Ozu mostra, então, o desconforto causado na família: o filho mais velho de Koichi irrita-se por ter de ceder seu espaço aos avós. O próprio Koichi, sempre muito ocupado, quase não para em casa. E, quando chamado à presença de um paciente, prioriza o trabalho, em detrimento ao compromisso de fazer um passeio pela cidade de Tóquio com os pais.

A filha mais velha do casal é Shige (Haruko Sugimura). Ela administra um salão de beleza, onde também vive com o marido. Quando convocada a dar atenção aos pais por Koichi, alega igualmente estar muito ocupada com seu trabalho. Não pode levá-los ao passeio por Tóquio.

Os dias se sucedem lisamente. Shukishi e Tomi, que haviam vindo do interior para usufruir a convivência com os filhos e conhecer a capital japonesa, não conseguiram nem um nem outro: Koichi e Shige nunca têm tempo para estar com eles; na rotina da metrópole, há sempre algo mais importante do que os pais - sutilmente transmudados em um casal de velhos indesejado, um verdadeiro estorvo. A única pessoa que lhes dá atenção é Noriko (Setsuko Hara), viúva do filho do meio do casal Hirayama, que morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Após o episódio trágico, a nora nunca mais se casou.

A importância de Noriko na trama é fundamental: ela é quem conduz o casal Hirayama para um passeio pela cidade de Tóquio. Mas não se pense que se cuida de uma desocupada. Noriko tem seu emprego, trabalha como secretária de uma pequena repartição. É, portanto, uma pessoa tão atarefada quanto Shige e Koichi. Mas, à diferença destes, ela se esforça para dedicar seu tempo aos sogros. Dedica-lhes mesmo uma atenção afetuosa, um sentimento sincero, que se supõe haver tão somente na filiação.

Kiju Yoshida descreve muito bem esses elementos dramáticos que, com muita delicadeza, vão se acentuando paulatinamente em Era uma vez em Tóquio:

Assim, Ozu mostra que a suposição de afeto na consanguinidade é falaciosa. Não há amor na biologia. O sentimento que se busca está além de graus de parentescos. Noriko, mesmo não sendo filha, mesmo não sendo "parente de sangue", é a única pessoa verdadeiramente interessada em bem receber os idosos na capital. Interessa-se pela companhia deles, leva-os a um passeio, mesmo que à custa de prejuízos eventuais na sua rotina de trabalho. Noriko é fida como uma filha legítima. Já os filhos biológicos não veem a chegada de seus pais com bons olhos. É lógico que os receberam, acataram a ideia da viagem. Mas, com sinceridade, não desejavam que estivessem ali. Tudo é importante, tudo reclama tempo e atenção. Só quem não recebe a atenção devida são os pais, aqueles mesmos que no passado, quando jovens, dedicaram suas vidas a cuidar destes filhos, ora tão ocupados em seus afazeres, obnubilados pela cegueira da grande metrópole.

Há uma cena particularmente importante nesse prisma. Ela ocorre quando Koichi e Shige, sentindo-se culpados pelo fato de que seus pais quase nada aproveitaram da cidade, decidem enviá-los para "aproveitar o feriado" no conhecido balneário de Atami. No hotel para onde os velhos são "despachados" como uma bagagem difícil de carregar, veem gente jovem a comer, a beber, a dançar. Não era lugar para eles. Quando viajaram a Tóquio não estavam em busca de "agitação"; queriam era placidez, era tranquilidade; queriam era aproveitar o tempo na presença dos filhos e dos netos. Queriam um pouco de amor. Cansados, decidem voltar antes do combinado para casa. O retorno antecipado irrita ainda mais os filhos, que tinham feito planos contando com a ausência dos pais.

Em passagens como essa, Ozu, com uma sutileza absolutamente genial, aprofunda o abismo entre as gerações. Da vida rural apegada à família, somos conduzidos ao Japão da sua metrópole - um lugar de vazio e impessoalidade. Todos estão sempre mui ocupados, mui atarefados. Todos estão preocupados com suas carreiras, com suas vidas particulares, com seus projetos ambiciosos. Já ninguém tem tempo para os pais.

No filme, esse descaso, gerador de uma crescente e cruel solidão, está a todo momento imbricado com os planos de câmera que asseguram uma visão limitada de Tóquio. Yoshida percebeu muito bem esse aspecto, associando-o ao efeito da película monocromática empregada pelo diretor japonês, na cena em que o casal Shukishi e Tomi passeiam sozinhos pela cidade:

Se, quando da chegada do casal de velhos à capital, o diretor lança mão de planos amplos, com tomadas vastas de Tóquio, desde o passeio de Shukishi e Tomi com Noriko pela cidade, a visão do público se reduz, porque é reduzida e redutora a visão que o casal Hirayama tem da janela de um ônibus turístico. Dessa maneira, Ozu aprofunda cada vez mais o sentimento de solidão dos velhos que, simultaneamente, sentem-se pequenos - ante a amplidão anônima da cidade grande, muito diferente da vila rural - e indesejados - ante o embaraço que sua presença em Tóquio causa na cotidianidade da vida dos filhos.

O amor pelos pais em segundo plano

Há, de maneira insofismável, um forte componente melodramático no filme. Ao opor gerações, Ozu expõe o esqueleto de uma sociedade japonesa capitalista no pós-II Guerra Mundial. Retrata-se o esplendor de uma frieza citadina crescente, para a qual as relações humanas estão em um plano secundário. Há o primado do trabalho, porque há o primado do dinheiro. Mas, acima de tudo, há o desprezo pela ascendência, pelos mais velhos, pelos próprios pais - vistos agora como símbolos do estorvamento de um cotidiano mecânico e maquinal. Na frialdade da Tóquio de Yasujiro Ozu, as famílias são reles peças de uma engrenagem maior, que não cessa nunca de trabalhar. Tais constatações, muito graves para a sociedade japonesa, decerto estão a valer para o resto do mundo, dada a linguagem universal da geografia de ausências das grandes metrópoles, esvaziadas de uma perspectiva humana conjunta, perdidas em meio a existências inautênticas, atabalhoadas pela rotina impessoal de uma dominância invisível e, portanto, inexpugnável.

O problema é que o conflito chega ao fim. E o fim do tempo de uma vida é contado no relógio da morte. O ponteiro pode até girar devagar, mas o que importa é que ele sempre gira. A passagem do tempo é inexorável. E a inexorabilidade do tempo é a morte.

Pois é a morte de Tomi, em dado momento da narrativa, que desencadeia a face mais cruel desse desprezo aos mais velhos (em última medida, ao componente humano da própria existência). Ao saberem que sua mãe encontra-se em péssimo estado de saúde, Koichi e Shige retornam para a casa dos pais na cidade de Onomichi. Lá, encontram Tomi já em vias de passamento. Os filhos experimentam o momento de dor, do sofrimento em família, mas nem por isso se descolam do seu cotidiano em Tóquio. Estão afobados, querem retornar, têm seus empregos, delongar mais que o necessário em Onomichi é perder dinheiro em Tóquio. A pressa com que desejam desincumbir-se do funeral e da burocracia da herança só irrita a caçula Kyoko, que, por residir no interior com os pais, sente viva a indiferença familial que as ações açodadas dos irmãos urbanos conotam.

Novamente, Ozu realça o esforço de Noriko. Ao saber que Tomi estava nos estertores da morte, viajara imediatamente para o interior, desvencilhando-se do trabalho. É ela também a única que se dispõe, na família, a permanecer um pouco mais de tempo em Onomichi. Enquanto os outros se preocupam em lidar o mais rapidamente possível como esse "problema" do funeral e da herança, Noriko sofre sinceramente pela perda de ente querido, uma amável conselheira, uma "mãe". Nesse sentido, Noriko, mesmo não sendo originalmente da família, era muito mais filha de Tomi que os demais residentes em Tóquio.

Era uma vez em Tóquio: o injusto esquecimento de uma obra-prima no Brasil

Em Era uma vez em Tóquio, o drama familiar é conduzido com uma sutileza ímpar. A mão do diretor torna o melodrama não somente aceitável, verosímil, real, mas o aprofunda em um nível de reflexão como poucas vezes se viu na história do cinema. Nada do que o espectador extrai do que é apresentado na tela decorre de alusões explícitas. As câmeras não procuram em nenhum momento disfarçar enigmas. Tudo o que Yasujiro Ozu faz é construir sua narrativa fílmica com a cadência de um compasso lento, pausado e profundamente delicado. E que mais impressiona é justamente isto: o realçe verosimílimo que se dá aos desdobramentos humanos de um drama singelo entre pais e filhos. Para Ozu, não importa a manipulação do público, tanto que quase todo o filme não tem trilha sonora - um dos elementos mais eficientes de técnica cinematográfica para suscitar emoções. No cinema de Ozu, a arte cinematográfica encontra-se implícita nos gestos subtis das personagens, naquilo que se infere dos olhares, dos abraços, do choro sincero de uma dor eloquente.

Elementos estéticos como esses tornam Era uma vez em Tóquio, do ponto de vista artístico, um dos filmes mais importantes de todos os tempos. Impressiona a intemporalidade do melodrama da família japonesa. Os pais, ao se deslocarem ao encontro dos filhos em Tóquio, percebem que foram abandonados à espera da morte. Já não têm relevância. São apenas um fardo a carregar-se por ordem das conveniências familiares, um fardo tão pesado quanto é o peso da idade, que desfigura a beleza e rói até o último fio de cabelo colorido no toucado. Impressiona mais ainda a técnica de um cineasta como Yasujiro Ozu, que, com sua habilidade única, prova que o cinema, enquanto proposta de arte, pode oferecer uma visão bem peculiarizada da narração de uma trama, aproximando-se de uma linguagem própria em um grau excepcional, perfeitamente distinguível de outras manifestações artísticas - tal como a narrativa literária.

Por todos esses motivos, é lamentável que tão poucas pessoas tenham assistido ao filme Era uma vez em Tóquio no Brasil. Em parte, isso se deve aos distribuidores, notadamente desinteressados em diretores tão pouco comerciais quanto Yasujiro Ozu (a minha cópia de Tokyo Story em blu-ray veio direto dos Estados Unidos, o que inclusive me obrigou a assisti-lo em inglês, circunstâncias que só agravam o quadro de inacessibilidade da obra do cineasta japonês). Mas a oferta inexiste porque a demanda é escassa: quase ninguém - dos muitos pretensos e autodenominados "cinéfilos" que eu conheci - viu o filme. Aliás, quem se considera cinéfilo deveria se envergonhar de dizê-lo publicamente sem conhecer o cinema que é feito no Japão e, em particular, a obra de Yasujiro Ozu.

Um tratado cinematográfico sobre o envelhecimento

Não tenho dúvidas, entretanto, de que o espectador que se dispuser a conhecer um tipo incomum de cinema, quase inexistente hoje, para o qual importa mais a condução minudente do roteiro que a desfaçatez da mediocridade que se esconde sob a capa de efeitos especiais milionários, Era uma vez em Tóquio afigurar-se-á um filme deslumbrante, um melodrama familiar pungente, onde a dor reside no silêncio, no que não foi dito, onde a morte é uma sombra que anda de mãos dadas com a solidão de quem espera o seu final e percebe-se tristemente abandonado por aqueles que mais amou.

Interpretado com base nessas premissas, parece-me forçoso reconhecer que Era uma vez em Tóquio não é apenas uma "obra-prima do cinema". Trata-se, em verdade, de um legítimo tratado cinematográfico sobre as consequências cruéis do envelhecimento, sobre a inexorabilidade da passagem do tempo e sobre como a presença física dos seres humanos podem desvelar um abandono sentimental que se esconde, fingido e hipócrita, sob a capa da tradição familiar.

Com seu filme, talvez Ozu tenha querido provar que, em sentido contrário ao que supunham os antigos romanos, a velhice não é, por si só, uma doença. Mas que a doença está no vazio de uma existência inautêntica, só perceptível quando capturada pela câmera de um diretor que enfatiza a lentidão no contexto da vida urbana capitalista, prenhe de uma pretendida "agitação". Em Era uma vez em Tóquio o tempo não está parado, ele apenas corre vagarosamente, de modo a completar, assim, um ciclo existencial ininterrupto. Porque as gerações se sucedem umas as outras, e porque todos vamos morrer um dia, o efêmero da vida precisa adquirir uma dimensão de sentido que só o próprio homem é capaz de dar, percebendo-se a si mesmo e, em consequência, percebendo o outro. Na geografia de ausências da Tóquio de Yasujiro Ozu, onde o tempo corre lento, porém inexorável, o sinal mais visível de que o fim aproxima-se não são os cabelos esbranquiçados ou a tez rugosa, mas sim o desprezo dos mais novos pelos mais velhos, ora abandonados à própria sorte, ou, melhor dizendo, abandonados à espera - cruelmente solitária - da própria morte.

Notas:

[1] Traduzo: "Os mesmos problemas colocam-se quando se fala da morte como a minha morte. A relação com a minha própria morte não tem o sentido de conhecimento ou de experiência, mesmo se isso tinha apenas o sentido de um pressentimento, de uma presciência. (...) Minha relação com a minha morte é a de um não conhecimento da morte em si mesma, um não conhecimento que não é, todavia, uma ausência de de relação. Podemos descrever essa relação?

[2] A tradução é de Fausto Castilho:

"A exposição do ser para a morte cotidiano-e-mediano se orienta pelas estruturas da cotidianidade obtidas anteriormente. No ser para a morte, o Dasein se comporta em relação a si mesmo como um assinalado poder-ser. Mas o si-mesmo da cotidianidade é a-gente, o qual é constituído no ser-publicamente-interpretado que se expressa no falatório. Por conseguinte, no falatório é que deve se tornar manifesto o modo como o Dasein cotidiano interpreta seu ser para a morte. O fundamento da interpretação forma cada vez um entendimento que é sempre também um encontrar-se, isto é, um estado-de-ânimo afetivo. De onde a pergunta: como o entender que se-encontra no falatório de a-gente mantém aberto o ser-para-a-morte? Como a-gente se comporta, entendendo, em relação à possibilidade mais-própria, irremetente e insuperável do Dasein? Qual encontrar-se abre para a-gente o estar entregue à morte e de que modo?

A publicidade do cotidiano ser-um-com-o-outro 'conhece' a morte como algo que sobrevém constantemente vindo-de-encontro como 'caso de morte'. Este ou aquele que está perto ou está longe 'morre'. Desconhecidos 'morrem' diariamente e a toda hora. A 'morte' vem-de-encontro como conhecido acontecimento que ocorre no-interior-do-mundo. Como tal, ela permanece na não-surpresa característica do-que-vem-de-encontro cotidiano. A-gente já tem também assegurada uma interpretação para esse acontecimento. O que é dito expressamente a respeito ou no mais das vezes contido em alusões 'fugazes' reduz-se a dizer que no final a-gente também morre uma vez, mas a-gente mesma não é de imediato atingida."

REFERÊNCIASUm dos principais problemas da humanidade é a sua incapacidade de observar a vida desde a perspectiva de outrem. O rico não se solidariza com o pobre, porque não é capaz de experienciar a privação existencial que advém da pobreza. O homem machista que subjuga a mulher não percebe o quão humilhante é ser subjugado. O mandante que contrata o assassino ignora as consequências dolorosas do homicídio para os familiares da vítima. O político corrupto que desvia o dinheiro da merenda escolar não atenta para a dor de uma criança com fome.

Esses são apenas alguns retratos das muitas vezes em que as relações sociais apresentam-se conflituosas. São conflitos que se agravam à medida que mais se evidencia a inidoneidade dos seres humanos em projetar o eu-próprio na esfera de uma existência conjunta, co-partilhada - o eu que não pertence exclusivamente ao meu próprio eu, o eu que se estende ao outro. Não sou ingênuo e sei que há raízes plúrimas na conflituosidade social (a dicotomia de interesses que opõe pobres e ricos contém, por exemplo, um inegável componente econômico). Mas as observações que estou a frisar decorrem de um mergulho no eu desde uma ponto de vista predominantemente filosófico, metafísico até.

Sendo assim, talvez o aspecto mais visível da identidade de um eu-soberano, que se considera irresponsável pelo outro, dê-se em relação à velhice. Na decrepitude do corpo, os ossos fragilizam-se, a energia falece, o ânimo desmaia. A beleza esvai-se como brisa noturna, e as rugas tomam o lugar do que outrora se considerou belo. O tempo passa não como um carro veloz, mas como uma bigorna pesada: ela deita sobre o peito altaneiro e o estrebucha, ano a ano, mês a mês, dia a dia. O sopro forte dos zéfiros joviais se enfraquece até que se torna um canto cada vez mais distante, como o apelo de um pássaro longínquo cujo viço da penugem vai esmaecendo conforme nos aproximamos. Agarramo-lo, então ele se transforma; não é mais uma ave rara e bonita; é um jumento arisco que reluta em carregar-nos; a queda do corcovo é a morte.

Portanto, o ser humano precisa de ajuda ao envelhecer, porque é quando mais se fragiliza. Os antigos romanos, guerreiros adeptos do vigor, sabiam disso. Pessimistas, advertiam num conhecido adágio: a velhice é a pior das doenças. Recuperei-o propositalmente para encimar o meu escrito, pois ele escancara a realidade difícil que o discurso politicamente correto quer a todo custo esconder com expressões ora polidas ("terceira idade"), ora absolutamente patéticas ("melhor idade"). Nem se me acuse de ineditismo na observação das consequências ruins do envelhecimento e do emprego franco e direto da palavra velhice. A literatura é pródiga em afirmar o contrário. Já na Roma Antiga, por exemplo, o poeta Virgílio, na sua celebérrima epopeia Eneida, deu voz, no nono canto, ao queixume da mãe do jovem guerreiro Euríalo, desamparada ao ver seu filho morrer na guerra, tomada por uma dor materna eloquente:

Em que estado, oh Euríalo, te vejo?

És tu aquele da velhice minha

Tardo amparo? Deixar-me só pudeste,

Cruel? A tantos riscos te mandaram

Cruel? A tantos riscos te mandaram

E à miseranda mãe não consentiram

Dizer-te o extremo adeus? Em terra ignota

Ah! jazes o pasto aos cães e aves Latinas,

Nem às tuas exéquias presidindo

Eu, tua mãe, te expus à porta, os olhos

Te cerrei, ou lavei tuas feridas,

Te cerrei, ou lavei tuas feridas,

Cobrindo-te co'a veste, que incessante

Noite e dia apressava e com tecê-la

Dos cuidados senis me distraía! (VIRGÍLIO, 2004, p. 292-293).

No século XIX, sobre o mesmo assunto, Machado de Assis escrevia com a conhecida tinta irônica da sua pena a respeito de Virgília, a paixão de juventude do protagonista de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881):

Com esta reflexão me despedi eu da mulher, não direi mais discreta, mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas, a anônima do primeiro capítulo, a tal, cuja imaginação à semelhança das cegonhas do Ilisso... Tinha então cinquenta e quatro anos, era uma ruína, uma imponente ruína. (ASSIS, 2004, p. 74).

Mais adiante, o escritor brasileiro descreve a "ruína" Virgília pelos olhos de um Brás Cubas abnegado em seu leito de morte:

Vejo-a assomar à porta da alcova, pálida, comovida, trajada de preto e ali ficar durante um minuto, sem ânimo de entrar, ou detida pela presença de um homem que estava comigo. Da cama, onde jazia, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de lhe dizer nada ou de fazer nenhum gesto. havia já dois anos que não nos víamos, e eu via-a agora não qual era, mas qual fora, quais fôramos ambos, porque um Ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis. Recuou o sol, sacudi todas as misérias, e este punhado de pó, que a morte ia espalhar na eternidade do nada, pôde mais do que o tempo, que é o ministro da morte. Nenhuma água de Juventa igualaria ali a simples saudade. (ASSIS, 2004, p. 74-76).

Portanto, não há nenhuma novidade - nem mesmo lexical - em empregar o termo velhice para referir-se ao "estado ou condição de velho". Exceto, é claro, pelo desafio ao discurso politicamente correto do "todos e todas", que quer, pateticamente, promover inclusão social pela obliteração do gênero de linguagem.

Atravessando o umbral da decrepidez

|

| Pôster japonês de Era uma vez em Tóquio (1953). |

Na verdade, creio seja possível afirmar que o grau de amadurecimento democrático de uma sociedade está diretamente relacionado ao grau de respeito que se confere aos mais velhos, isto é, pessoas das quais o tempo subtraiu a força da juventude, mas não a sabedoria, muito menos a dignidade. Por conseguinte, é preciso respeitá-los e valorizá-los como seres humanos merecedores de uma proteção especial, seja porque representam o ideal cíclico de uma solidariedade intergeracional, seja porque todos os seres humanos presumidamente hão de atravessar o umbral da decrepidez.

Essas observações acerca do envelhecimento não são desapropositadas. Escrevi-as com a intenção manifesta de evidenciar o dilema existencial que atravessa aquele que se afasta da juventude, aproximando-se da morte. Não é comum alguém ter coragem de enfrentar o assunto. Falar de morte abertamente, como um processo necessário para a compreensão ontológica do ser, conduz ao terreno perigoso da metafísica, no qual é comum se confundir reflexão filosófica com morbideza barata, quando não condenar o pensador ao ostracismo da opinião. A situação é complexa. A maioria das pessoas recusa-se a pensar sobre um destino fatal como parte natural da vida. Além disso, há ainda o problema de descrever a relação do eu com a morte como parte do conhecimento de uma experiência, o que dificulta até mesmo a proposta de uma ética da alteridade, como bem observou o filósofo francês Emmanuel Lévinas em God, Death, and Time (2000, p. 19):

The same problems are posed when one speaks of death as my death. The relationship to my own dying does not have the meaning of knowledge or of experience, even if this had only the sense of a presentiment, of prescience.

(...)

My relationship with my death is a nonknowledge (non-savoir) on dying itself, a nonkonwledge that is nevertheless not an absence of relationship. Can we describe this relationship? [1]

A centralidade filosófica, no sentido de uma possibilidade ontológica, do ato de morrer encontra-se ainda na obra de Martin Heidegger. Em Ser e Tempo (1927), o filósofo alemão procurou articular a existência humana (o Dasein, i.e., o ser-aí) derredor da identificação do seu existir inautêntico (pura faticidade, generatriz da ruína da vida). É quando Heidegger nota que o eu individual do homem está a ser esmagado cotidianamente, subtraindo sua capacidade de transcedência, isto é, de atribuir um sentido ao próprio ser. O homem preso ao cotidiano de uma existência inautêntica é, assim, um ser que vive ao reboque das vicissitudes, que se deixa convencer por credos que não são seus, que se deixa manipular com facilidade pelos outros. É, enfim, um ser-para-a-morte.

Die Herausstellung des alltäglichen durchschnittlichen Seins zum Tode orientiert sich an den früher gewonnenen Struckturen der Alltäglichkeit. Im sein zum Tode verhält sich das Dasein zu ihm selbst als einem ausgezeichneten Seinkönnen. Das Selbst der Alltäglichkeit aber ist das Man, das sich in der öffentlichen Ausgelegtheit konstituiert, die sich im Gerede ausspricht. Dieses muβ sonach offenbar machen, in welcher Weise das alltäglichen Dasein sein Sein zum Tode sich ausgelegt. Das Fundament der Auslegung bildet je ein Verstehen, das immer auch befindliches, das heiβt gestimmtes ist. Also muβ gefragt werden: wie hat das im Gerede des Man liegende befindliche Verstehen das Sein zum Tode erschlossen? Wie verhält sich das Man verstehend zu der eigensten, unbezüglichen und unüberholbaren Möglichkeit des Daseins? Welche Befindlichkeit erschlieβt dem Man die Überantwortung and den Tod und in welcher Weise?

Die Öffentlichkeit des alltäglichen Miteinnander "kennt" den Tod als ständig vorkommendes Begegnis, als "Todesfall". Dieser oder jener Nächste oder Fernerstehende "stirbt". Unbekannte "sterben" täglich und stündlich. Der "Tod" begegnet als bekanntes innerweltlich vorkommendes Ereignis. Als soches bleibt er in der für das alltäglich Begegnende charakteristichen Unauffällichkeit. Das Man hat für dieses Ereignis auch schon eine Auslegung gesichert. Die ausgeprochene oder auch meist verhaltene"flüchtige" Rede darüber will sagen: man stirbt am Ende auch ein mal, aber zunächst bleibt man selbst unbetroffen. (HEIDEGGER, 2012, p. 694-696). [2]

Por todos esses motivos, apesar de polêmico, o tema da morte e das consequências do envelhecimento definitivamente precisa ser pensado.

Yasujiro Ozu: o gênio do anticinema

|

| O diretor japonês Yasujiro Ozu (1903-1963), um dos maiores gênios do cinema de todos os tempos. |

É nesse contexto que se apresenta o filme Era uma vez em Tóquio (Tokyo monogatari, Japão, 1953). Trata-se da obra mais conhecida do diretor japonês Yasujiro Ozu - indiscutivelmente um dos maiores cineastas do século XX. No enredo, o espectador acompanha a saga do casal Shukishi Hirayama (Chishû Ryû) e Tomi Hirayama (Chieko Higashiyama). Eles são idosos e moram numa vila rural no interior do Japão com a sua filha caçula Kyoko (Kyoko Kagawa). Decidem, então, visitar os outros filhos, adultos e independentes, na capital Tóquio.

Com esse enredo simples, Ozu mostra o seu desapreço pelos filmes hollywoodianos grandiloquentes. Não há exageros na narrativa de Era uma vez em Tóquio. Toda a trama há de fluir como flui a vida, constante, meticulosa, detalhista. Por isso, a primeira impressão que se tem ao assistir ao filme é a de lentidão. É possível mesmo que se trate do filme mais lento da história: de tão acentuada, ela chega a ser incômoda - decerto irritante ao público acostumado à lógica do blockbuster-videoclipe-de-final-de-semana produzido em Hollywood. As cenas passam, assim, muito devagar. A câmera está quase sempre em um ângulo baixo, imóvel, a capturar uma imagem parada como um retrato, como se aquele que assiste ao filme fosse parte de um desenho demorado. Os enquadramentos não são muitos, e a direção dos atores visivelmente não exige que eles externem emoções de uma maneira acentuada, enérgica. A percepção é de um aprofundamento absoluto na narrativa cinematográfica, uma circunstância tão rara de se encontrar hoje em dia que me arrisco a dizer que boa parte do público nunca experimentou. São características como essas que levaram Kiju Yoshida (2003) a afirmar que Ozu emprega uma espécie de técnica de anticinema, no sentido de que desconstrói o modelo narrativo típico do cinema dos Estados Unidos da América, com suas histórias grandiosas, interpretações exageradas, por vezes até caricaturescas, direcionadas à manipulação de emoções da audiência.

Em Era uma vez em Tóquio, proporcionalmente à vagarosidade das cenas, os diálogos são pausados e sucintos. Há uma notória despreocupação do diretor em emular climas de tensão dialogal para "prender" a atenção do público - ou mesmo explicar ponto a ponto o que acontece na tela. Para Ozu, importante não é o suspense do que está por vir, mas sim o que está acontecendo. Ou melhor: o que já aconteceu. Suas personagens são ineptas em compreender o presente, que só adquire significância quando convertido em um passado resignante, do qual a ninguém é dado escapar.

Viagem a Tóquio: a história da geografia de ausências de um melodrama familiar japonês

|

| O casal Shukishi Hirayama e Tomi Hirayama, interpretados magnificamente por Chishu Ryu e Chieko Higashiyama, em cena de Era uma vez em Tóquio (1953). |

A viagem à Tóquio é o mote de um drama familiar que se descostura na tela conforme se nota o impacto causado pela chegada do casal Hirayama. De início, os velhos se hospedam na casa do primogênito Koichi (So Yamamura), que é médico e tem dois filhos com a esposa Fumiko (Kuniko Miyake). Ozu mostra, então, o desconforto causado na família: o filho mais velho de Koichi irrita-se por ter de ceder seu espaço aos avós. O próprio Koichi, sempre muito ocupado, quase não para em casa. E, quando chamado à presença de um paciente, prioriza o trabalho, em detrimento ao compromisso de fazer um passeio pela cidade de Tóquio com os pais.

A filha mais velha do casal é Shige (Haruko Sugimura). Ela administra um salão de beleza, onde também vive com o marido. Quando convocada a dar atenção aos pais por Koichi, alega igualmente estar muito ocupada com seu trabalho. Não pode levá-los ao passeio por Tóquio.

Os dias se sucedem lisamente. Shukishi e Tomi, que haviam vindo do interior para usufruir a convivência com os filhos e conhecer a capital japonesa, não conseguiram nem um nem outro: Koichi e Shige nunca têm tempo para estar com eles; na rotina da metrópole, há sempre algo mais importante do que os pais - sutilmente transmudados em um casal de velhos indesejado, um verdadeiro estorvo. A única pessoa que lhes dá atenção é Noriko (Setsuko Hara), viúva do filho do meio do casal Hirayama, que morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Após o episódio trágico, a nora nunca mais se casou.

A importância de Noriko na trama é fundamental: ela é quem conduz o casal Hirayama para um passeio pela cidade de Tóquio. Mas não se pense que se cuida de uma desocupada. Noriko tem seu emprego, trabalha como secretária de uma pequena repartição. É, portanto, uma pessoa tão atarefada quanto Shige e Koichi. Mas, à diferença destes, ela se esforça para dedicar seu tempo aos sogros. Dedica-lhes mesmo uma atenção afetuosa, um sentimento sincero, que se supõe haver tão somente na filiação.

Kiju Yoshida descreve muito bem esses elementos dramáticos que, com muita delicadeza, vão se acentuando paulatinamente em Era uma vez em Tóquio:

Tanto o filho mais velho, que é médico, como a filha mais velha, que trabalha num sa~lão de beleza, cumprem a rotina de trabalho da mesma maneira, dia após dia. Achando inconveniente a visita do casal de velhos, eles os colocam num ônibus turístico, em vez de mostrar-lhes pessoalmente a grande cidade. E aquilo que os dois velhos veem da janela do ônibus são os pontos turísticos mais famosos, como o parque defronte ao Palácio Imperial, os arranha-céus de Marunouchi, a estação ferroviária de Tóquio. Tendo visto todos esses lugares, nada mais é mostrado da cidade.

Apenas a esposa do segundo filho, morto na guerra, acompanha o casal de velhos no ônibus turístico. A nora, que não passa de uma estranha e, ainda por cima, perdeu o marido - apenas ela, que não tem nenhum tipo de obrigação para com eles -, zela pelo casal de velhos e lhes mostra a cidade. (YOSHIDA, 2003, p. 25).

Assim, Ozu mostra que a suposição de afeto na consanguinidade é falaciosa. Não há amor na biologia. O sentimento que se busca está além de graus de parentescos. Noriko, mesmo não sendo filha, mesmo não sendo "parente de sangue", é a única pessoa verdadeiramente interessada em bem receber os idosos na capital. Interessa-se pela companhia deles, leva-os a um passeio, mesmo que à custa de prejuízos eventuais na sua rotina de trabalho. Noriko é fida como uma filha legítima. Já os filhos biológicos não veem a chegada de seus pais com bons olhos. É lógico que os receberam, acataram a ideia da viagem. Mas, com sinceridade, não desejavam que estivessem ali. Tudo é importante, tudo reclama tempo e atenção. Só quem não recebe a atenção devida são os pais, aqueles mesmos que no passado, quando jovens, dedicaram suas vidas a cuidar destes filhos, ora tão ocupados em seus afazeres, obnubilados pela cegueira da grande metrópole.

Há uma cena particularmente importante nesse prisma. Ela ocorre quando Koichi e Shige, sentindo-se culpados pelo fato de que seus pais quase nada aproveitaram da cidade, decidem enviá-los para "aproveitar o feriado" no conhecido balneário de Atami. No hotel para onde os velhos são "despachados" como uma bagagem difícil de carregar, veem gente jovem a comer, a beber, a dançar. Não era lugar para eles. Quando viajaram a Tóquio não estavam em busca de "agitação"; queriam era placidez, era tranquilidade; queriam era aproveitar o tempo na presença dos filhos e dos netos. Queriam um pouco de amor. Cansados, decidem voltar antes do combinado para casa. O retorno antecipado irrita ainda mais os filhos, que tinham feito planos contando com a ausência dos pais.

Em passagens como essa, Ozu, com uma sutileza absolutamente genial, aprofunda o abismo entre as gerações. Da vida rural apegada à família, somos conduzidos ao Japão da sua metrópole - um lugar de vazio e impessoalidade. Todos estão sempre mui ocupados, mui atarefados. Todos estão preocupados com suas carreiras, com suas vidas particulares, com seus projetos ambiciosos. Já ninguém tem tempo para os pais.

No filme, esse descaso, gerador de uma crescente e cruel solidão, está a todo momento imbricado com os planos de câmera que asseguram uma visão limitada de Tóquio. Yoshida percebeu muito bem esse aspecto, associando-o ao efeito da película monocromática empregada pelo diretor japonês, na cena em que o casal Shukishi e Tomi passeiam sozinhos pela cidade:

Certamente, a Tóquio observada agora pelos dois velhos que trocam palavras em meio a suspiros já é diferente daquela de antes, a da cobertura do prédio de loja de departamentos. Dessa vez, a cidade não é mostrada. A câmera, que se movimenta para acompanhar o casal de velhos, atravessa o viaduto e revela apenas suas figuras em pé. Aquilo que poderíamos pensar ser a grande metrópole de Tóquio não passa dos sons de um trem que corre pela estação Ueno. Não há mais nada para mostrar.

E, por causa do forte contraste da película monocromática, apenas o céu brilha, fulgurante, estendendo-se como pano de fundo para os dois velhos. A cidade de Tóquio, que com certeza os dois contemplam, não é vista em lugar nenhum - logo, Tóquio embora presente no "vazio do nada", não passa de uma geografia de ausências, impossível de precisar.

Em vez de ser representada, a capital é radicalmente abreviada. Afinal, sua eliminação quase completa é um método muito mais eficaz de expressar a verdade - assim era o estilo irônico e bem-humorado típico de Ozu, que representava com total confiança e impressionante domínio todos os elementos do filme; o que prova, também, que ele não acreditava no mito corrente de que o cinema é uma mídia que transmite significados inquestionáveis. (YOSHIDA, 2003, p. 27-28).

Se, quando da chegada do casal de velhos à capital, o diretor lança mão de planos amplos, com tomadas vastas de Tóquio, desde o passeio de Shukishi e Tomi com Noriko pela cidade, a visão do público se reduz, porque é reduzida e redutora a visão que o casal Hirayama tem da janela de um ônibus turístico. Dessa maneira, Ozu aprofunda cada vez mais o sentimento de solidão dos velhos que, simultaneamente, sentem-se pequenos - ante a amplidão anônima da cidade grande, muito diferente da vila rural - e indesejados - ante o embaraço que sua presença em Tóquio causa na cotidianidade da vida dos filhos.

O amor pelos pais em segundo plano

|

| Cena de uma reunião da família Hirayama em Era uma vez em Tóquio (1953). |

O problema é que o conflito chega ao fim. E o fim do tempo de uma vida é contado no relógio da morte. O ponteiro pode até girar devagar, mas o que importa é que ele sempre gira. A passagem do tempo é inexorável. E a inexorabilidade do tempo é a morte.

Pois é a morte de Tomi, em dado momento da narrativa, que desencadeia a face mais cruel desse desprezo aos mais velhos (em última medida, ao componente humano da própria existência). Ao saberem que sua mãe encontra-se em péssimo estado de saúde, Koichi e Shige retornam para a casa dos pais na cidade de Onomichi. Lá, encontram Tomi já em vias de passamento. Os filhos experimentam o momento de dor, do sofrimento em família, mas nem por isso se descolam do seu cotidiano em Tóquio. Estão afobados, querem retornar, têm seus empregos, delongar mais que o necessário em Onomichi é perder dinheiro em Tóquio. A pressa com que desejam desincumbir-se do funeral e da burocracia da herança só irrita a caçula Kyoko, que, por residir no interior com os pais, sente viva a indiferença familial que as ações açodadas dos irmãos urbanos conotam.

Novamente, Ozu realça o esforço de Noriko. Ao saber que Tomi estava nos estertores da morte, viajara imediatamente para o interior, desvencilhando-se do trabalho. É ela também a única que se dispõe, na família, a permanecer um pouco mais de tempo em Onomichi. Enquanto os outros se preocupam em lidar o mais rapidamente possível como esse "problema" do funeral e da herança, Noriko sofre sinceramente pela perda de ente querido, uma amável conselheira, uma "mãe". Nesse sentido, Noriko, mesmo não sendo originalmente da família, era muito mais filha de Tomi que os demais residentes em Tóquio.

Era uma vez em Tóquio: o injusto esquecimento de uma obra-prima no Brasil

Em Era uma vez em Tóquio, o drama familiar é conduzido com uma sutileza ímpar. A mão do diretor torna o melodrama não somente aceitável, verosímil, real, mas o aprofunda em um nível de reflexão como poucas vezes se viu na história do cinema. Nada do que o espectador extrai do que é apresentado na tela decorre de alusões explícitas. As câmeras não procuram em nenhum momento disfarçar enigmas. Tudo o que Yasujiro Ozu faz é construir sua narrativa fílmica com a cadência de um compasso lento, pausado e profundamente delicado. E que mais impressiona é justamente isto: o realçe verosimílimo que se dá aos desdobramentos humanos de um drama singelo entre pais e filhos. Para Ozu, não importa a manipulação do público, tanto que quase todo o filme não tem trilha sonora - um dos elementos mais eficientes de técnica cinematográfica para suscitar emoções. No cinema de Ozu, a arte cinematográfica encontra-se implícita nos gestos subtis das personagens, naquilo que se infere dos olhares, dos abraços, do choro sincero de uma dor eloquente.

Elementos estéticos como esses tornam Era uma vez em Tóquio, do ponto de vista artístico, um dos filmes mais importantes de todos os tempos. Impressiona a intemporalidade do melodrama da família japonesa. Os pais, ao se deslocarem ao encontro dos filhos em Tóquio, percebem que foram abandonados à espera da morte. Já não têm relevância. São apenas um fardo a carregar-se por ordem das conveniências familiares, um fardo tão pesado quanto é o peso da idade, que desfigura a beleza e rói até o último fio de cabelo colorido no toucado. Impressiona mais ainda a técnica de um cineasta como Yasujiro Ozu, que, com sua habilidade única, prova que o cinema, enquanto proposta de arte, pode oferecer uma visão bem peculiarizada da narração de uma trama, aproximando-se de uma linguagem própria em um grau excepcional, perfeitamente distinguível de outras manifestações artísticas - tal como a narrativa literária.

Por todos esses motivos, é lamentável que tão poucas pessoas tenham assistido ao filme Era uma vez em Tóquio no Brasil. Em parte, isso se deve aos distribuidores, notadamente desinteressados em diretores tão pouco comerciais quanto Yasujiro Ozu (a minha cópia de Tokyo Story em blu-ray veio direto dos Estados Unidos, o que inclusive me obrigou a assisti-lo em inglês, circunstâncias que só agravam o quadro de inacessibilidade da obra do cineasta japonês). Mas a oferta inexiste porque a demanda é escassa: quase ninguém - dos muitos pretensos e autodenominados "cinéfilos" que eu conheci - viu o filme. Aliás, quem se considera cinéfilo deveria se envergonhar de dizê-lo publicamente sem conhecer o cinema que é feito no Japão e, em particular, a obra de Yasujiro Ozu.

Um tratado cinematográfico sobre o envelhecimento

|

| Noriko e Shukishi em Onomichi - uma das cenas mais lindas da história do cinema mundial. |

Não tenho dúvidas, entretanto, de que o espectador que se dispuser a conhecer um tipo incomum de cinema, quase inexistente hoje, para o qual importa mais a condução minudente do roteiro que a desfaçatez da mediocridade que se esconde sob a capa de efeitos especiais milionários, Era uma vez em Tóquio afigurar-se-á um filme deslumbrante, um melodrama familiar pungente, onde a dor reside no silêncio, no que não foi dito, onde a morte é uma sombra que anda de mãos dadas com a solidão de quem espera o seu final e percebe-se tristemente abandonado por aqueles que mais amou.

Interpretado com base nessas premissas, parece-me forçoso reconhecer que Era uma vez em Tóquio não é apenas uma "obra-prima do cinema". Trata-se, em verdade, de um legítimo tratado cinematográfico sobre as consequências cruéis do envelhecimento, sobre a inexorabilidade da passagem do tempo e sobre como a presença física dos seres humanos podem desvelar um abandono sentimental que se esconde, fingido e hipócrita, sob a capa da tradição familiar.

Com seu filme, talvez Ozu tenha querido provar que, em sentido contrário ao que supunham os antigos romanos, a velhice não é, por si só, uma doença. Mas que a doença está no vazio de uma existência inautêntica, só perceptível quando capturada pela câmera de um diretor que enfatiza a lentidão no contexto da vida urbana capitalista, prenhe de uma pretendida "agitação". Em Era uma vez em Tóquio o tempo não está parado, ele apenas corre vagarosamente, de modo a completar, assim, um ciclo existencial ininterrupto. Porque as gerações se sucedem umas as outras, e porque todos vamos morrer um dia, o efêmero da vida precisa adquirir uma dimensão de sentido que só o próprio homem é capaz de dar, percebendo-se a si mesmo e, em consequência, percebendo o outro. Na geografia de ausências da Tóquio de Yasujiro Ozu, onde o tempo corre lento, porém inexorável, o sinal mais visível de que o fim aproxima-se não são os cabelos esbranquiçados ou a tez rugosa, mas sim o desprezo dos mais novos pelos mais velhos, ora abandonados à própria sorte, ou, melhor dizendo, abandonados à espera - cruelmente solitária - da própria morte.

Notas:

[1] Traduzo: "Os mesmos problemas colocam-se quando se fala da morte como a minha morte. A relação com a minha própria morte não tem o sentido de conhecimento ou de experiência, mesmo se isso tinha apenas o sentido de um pressentimento, de uma presciência. (...) Minha relação com a minha morte é a de um não conhecimento da morte em si mesma, um não conhecimento que não é, todavia, uma ausência de de relação. Podemos descrever essa relação?

[2] A tradução é de Fausto Castilho:

"A exposição do ser para a morte cotidiano-e-mediano se orienta pelas estruturas da cotidianidade obtidas anteriormente. No ser para a morte, o Dasein se comporta em relação a si mesmo como um assinalado poder-ser. Mas o si-mesmo da cotidianidade é a-gente, o qual é constituído no ser-publicamente-interpretado que se expressa no falatório. Por conseguinte, no falatório é que deve se tornar manifesto o modo como o Dasein cotidiano interpreta seu ser para a morte. O fundamento da interpretação forma cada vez um entendimento que é sempre também um encontrar-se, isto é, um estado-de-ânimo afetivo. De onde a pergunta: como o entender que se-encontra no falatório de a-gente mantém aberto o ser-para-a-morte? Como a-gente se comporta, entendendo, em relação à possibilidade mais-própria, irremetente e insuperável do Dasein? Qual encontrar-se abre para a-gente o estar entregue à morte e de que modo?

A publicidade do cotidiano ser-um-com-o-outro 'conhece' a morte como algo que sobrevém constantemente vindo-de-encontro como 'caso de morte'. Este ou aquele que está perto ou está longe 'morre'. Desconhecidos 'morrem' diariamente e a toda hora. A 'morte' vem-de-encontro como conhecido acontecimento que ocorre no-interior-do-mundo. Como tal, ela permanece na não-surpresa característica do-que-vem-de-encontro cotidiano. A-gente já tem também assegurada uma interpretação para esse acontecimento. O que é dito expressamente a respeito ou no mais das vezes contido em alusões 'fugazes' reduz-se a dizer que no final a-gente também morre uma vez, mas a-gente mesma não é de imediato atingida."

ASSIS, Joaquim Maria Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Apresentação e notas Antônio Medina Rodrigues; ilustrações Dirceu Marins. 4ª ed. São Paulo: Ateliê, 2004. 305 p. (Coleção Clássicos Ateliê).

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Edição bilíngue alemão-português. Tradução, organização, nota prévia, anexos e notas de Fausto Castilho. Campinas, SP: Unicamp; Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 1199 p. (Coleção Multilíngues de Filosofia da Unicamp - Heideggeriana I).

LÉVINAS, Emmanuel. God, death, and time. Translated by Bettina Bergo. California: Stanford University Press, 2000. 320 p.

VIRGÍLIO, 70-19. Eneida. Tradução por José Victorino Barreto Feio e José Maria da Costa e Silva (livros IX-XII); edição organizada por Paulo Sérgio de Vasconcellos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 443 p. (Coleção biblioteca Martins Fontes).

YOSHIDA, Kiju. O anticinema de Yasujiro Ozu. Tradução Centro de Estudos Japoneses da USP: Madalena Hashimoto Cordaro (coord.), Lica Hashimoto, Junko Ota, Luiza Nana Yoshida. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 312 p. (Coleção mostra internacional de cinema).

HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Edição bilíngue alemão-português. Tradução, organização, nota prévia, anexos e notas de Fausto Castilho. Campinas, SP: Unicamp; Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 1199 p. (Coleção Multilíngues de Filosofia da Unicamp - Heideggeriana I).

LÉVINAS, Emmanuel. God, death, and time. Translated by Bettina Bergo. California: Stanford University Press, 2000. 320 p.

VIRGÍLIO, 70-19. Eneida. Tradução por José Victorino Barreto Feio e José Maria da Costa e Silva (livros IX-XII); edição organizada por Paulo Sérgio de Vasconcellos. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 443 p. (Coleção biblioteca Martins Fontes).

YOSHIDA, Kiju. O anticinema de Yasujiro Ozu. Tradução Centro de Estudos Japoneses da USP: Madalena Hashimoto Cordaro (coord.), Lica Hashimoto, Junko Ota, Luiza Nana Yoshida. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 312 p. (Coleção mostra internacional de cinema).